À la fin de cette section, vous serez capable de :

- Définir les caractéristiques principales de la sphère céleste ;

- Expliquer le système utilisé par les astronomes pour décrire le ciel ;

- Expliquer le mouvement apparent des étoiles depuis la Terre ;

- Expliquer les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes depuis la Terre ;

- Comprendre le sens moderne du terme constellation.

Nos sens nous suggèrent que la Terre est le centre de l’univers – le moyeu autour duquel tournent les cieux. Cette approche géocentrique (centrée sur la Terre) étaient crue par presque tout le monde avant la Renaissance : après tout, c’est simple, logique et d’apparence évident. En outre, la perspective géocentrique renforçait les systèmes philosophiques et religieux qui enseignaient le rôle unique de l’être humain comme centre du cosmos. Toutefois, l’approche géocentrique se révéla fausse. L’un des grands thèmes de notre histoire intellectuelle est l’abandon de la perspective géocentrique. Examinons donc les étapes par lesquelles nous avons réévalué la place de notre monde dans l’ordre cosmique.

- La sphère céleste

- Les pôles célestes et l’équateur céleste

- Lever et coucher du Soleil

- Étoiles fixes et vagabondes

- Constellations

La sphère céleste

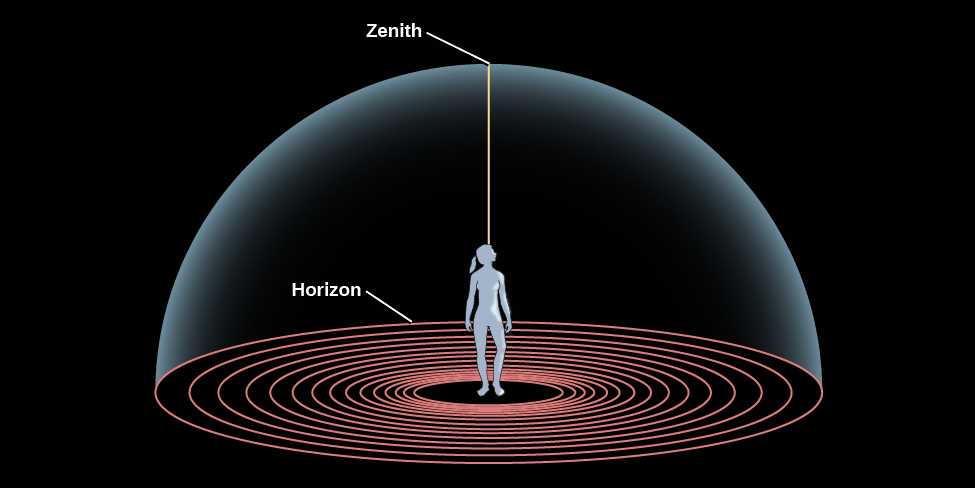

Si vous partez à la campagne ou vivez loin des lumières des villes, votre perception du ciel par une nuit claire est proche de celle que pouvaient en avoir les gens, partout dans le monde, avant l’invention du télescope. En regardant vers le haut, vous avez l’impression que le ciel est un immense dôme creux avec vous au centre (figure 2.2), et que toutes les étoiles sont à la même distance de vous, à la surface du dôme. Le haut de ce dôme – le point directement au-dessus de votre tête – est appelé le zénith, et l’horizon est là où le dôme rencontre la Terre. Sur la mer ou dans une plaine plate, vous pouvez facilement constater que l’horizon forme un cercle autour de vous ; mais très souvent l’horizon est partiellement masqué par des montagnes, des arbres, des bâtiments ou de la brume.

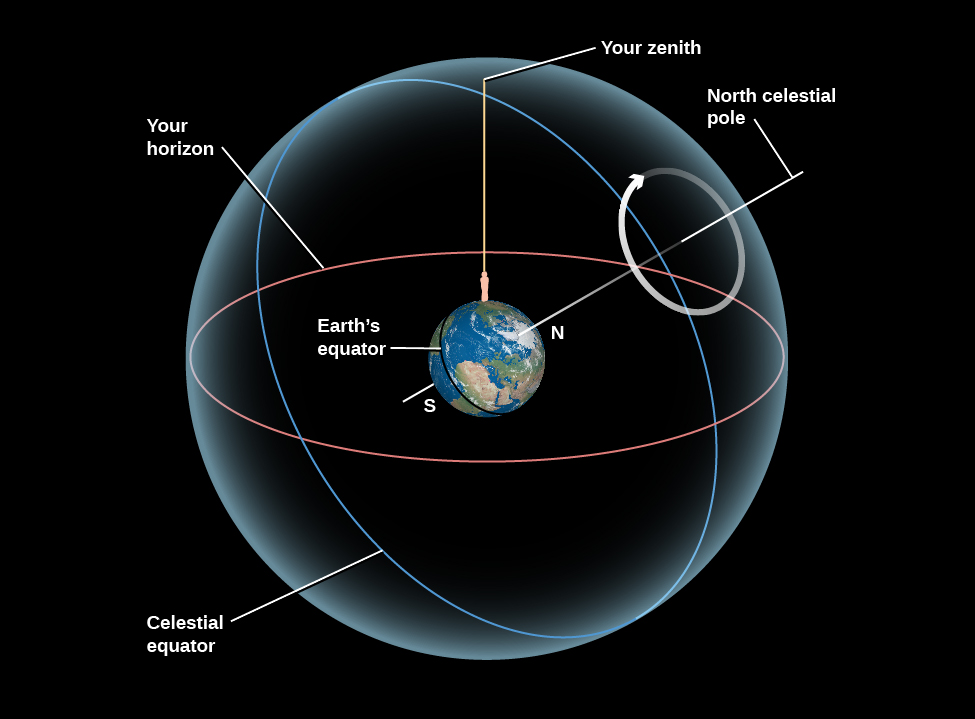

Si vous vous allongez dans un lieu découvert et observez le ciel nocturne pendant des heures, comme le faisaient régulièrement les bergers et voyageurs antiques, vous verrez les étoiles se lever sur l’horizon est (comme le font le Soleil et la Lune), et se coucher sur l’horizon ouest. En regardant le ciel tourner ainsi, nuit après nuit, vous pourriez finalement concevoir que le dôme céleste est en réalité une portion d’une vaste sphère qui vous tourne autour et vous montre différentes étoiles au cours de sa révolution. Les Grecs anciens considéraient le ciel comme une sphère céleste (figure 2.3). Certains y pensaient comme à une sphère réellement faite d’un matériau cristallin transparent, dans lequel les étoiles auraient été incluses comme de minuscules joyaux.

N. Le mouvement apparent des objets célestes dans le ciel, autour du pôle, est indiqué par la flèche circulaire.Aujourd’hui, nous savons que ça n’est pas la sphère céleste qui tourne au fil du jour et de la nuit, mais plutôt la planète sur laquelle nous vivons. Nous pouvons planter un bâton imaginaire du pôle Nord au pôle Sud, qui représenterait l’axe de notre planète. C’est parce que la Terre tourne autour de cet axe en 24 heures que nous voyons le Soleil, la Lune et les étoiles se lever et se coucher avec une régularité d’horloge. Aujourd’hui, nous savons que les objets célestes ne sont pas fixés sur un dôme, mais dispersés dans l’espace sur des distances très différentes. Néanmoins, il est parfois toujours utile de parler du dôme ou de la sphère céleste, pour nous aider à suivre les trajectoires d’objets dans le ciel. C’est particulièrement vrai dans des salles spéciales, appelées planétariums, dans lesquelles on projette une simulation des étoiles et des planètes sur un écran hémisphérique blanc.

Comme la sphère céleste tourne, les objets qu’elle porte conservent leurs positions respectives, les uns par rapport aux autres. Un groupe d’étoiles comme la Grande Ourse a la même forme au cours de la nuit, même s’il tourne dans le ciel. Au cours d’une seule nuit, même les objets dont nous savons qu’ils ont des mouvements propres significatifs, comme les planètes proches, semblent fixes par rapport aux étoiles. Seuls les météores – de brèves « étoiles filantes » qui apparaissent seulement quelques secondes – se déplacent sensiblement par rapport aux autres objets de la sphères céleste1. Nous pouvons utiliser le fait que la sphère céleste entière semble tourner d’une pièce pour définir un système permettant de noter ce qui sera visible, où et à quel moment, dans le ciel.

- Ce ne sont pas du tout des étoiles ; plutôt des petits morceaux de poussière cosmique qui brûlent lors de leur rentrée dans l’atmosphère terrestre.↩

Les pôles célestes et l’équateur céleste

Pour nous aider à nous repérer dans ce ciel en rotation permanente, les astronomes utilisent un système qui étend le système de coordonnées de la Terre dans le ciel. Imaginez une ligne qui traverse la Terre en connectant les pôles Nord et Sud. C’est l’axe de la Terre, et la Terre tourne autour de cet axe. Si nous étendons cette ligne imaginaire au-delà de la Terre, les deux points où elle croise la sphère céleste sont appelés le pôle Nord céleste et pôle Sud céleste. Comme la Terre tourne autour de cet axe, le ciel semble tourner en sens contraire autour de ces pôles célestes (figure 2.4). Nous projetons aussi (dans notre imagination) l’équateur terrestre sur le ciel et l’appelons équateur céleste. Il est à mi-distance des pôles célestes, tout comme l’équateur terrestre est à mi-distance des pôles de notre planète.

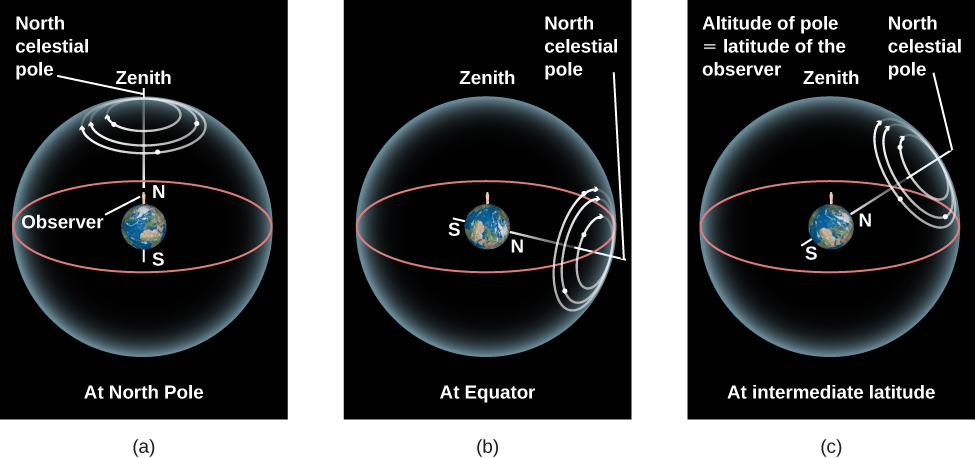

Il est temps d’imaginer comment notre position à différents endroits du globe terrestre affecte notre perception du ciel. Le mouvement apparent de la sphère céleste dépend de votre latitude (la position au nord ou au sud de l’équateur). Tout d’abord, notez que l’axe de la Terre pointe les pôles célestes, et donc que ces deux points du ciel ne semblent pas tourner.

Si vous vous teniez au pôle terrestre Nord, par exemple, vous verrez le pôle Nord céleste au-dessus de votre tête, à votre zénith. L’équateur céleste, à 90° des pôles célestes, se trouverait sur l’horizon. Si vous regardiez les étoiles au cours de la nuit, vous les verriez tourner autour du pôle céleste, sans qu’aucune ne se lève ni se couche. De la même manière, un observateur au pôle Sud ne verrait que la moitié sud du ciel.

D’autre part, si vous étiez à l’équateur, vous verriez l’équateur céleste (qui n’est, après tout, qu’une « extension » de l’équateur terrestre) passer directement au-dessus de votre tête, au zénith. Les pôles célestes, à 90° de l’équateur céleste, seraient aux points nord et sud de votre horizon. Lorsque le ciel tournerait, toutes les étoiles se lèveraient et se coucheraient ; elles se déplaceraient tout droit depuis le côté est de l’horizon et se coucheraient droit sur son côté ouest. Pendant une période de 24 heures, toutes les étoiles seraient au-dessus de l’horizon exactement la moitié du temps. Évidemment, pendant certaines de ces heures, le soleil serait trop brillant pour que nous puissions voir toutes ces étoiles.

Pour un observateur à 38° N de latitude, le pôle céleste Sud est 38° sous l’horizon sud, et donc n’est jamais visible. Pour cet observateur, les étoiles à moins de 38° du pôle Nord ne peuvent jamais se coucher : elles sont toujours au-dessus de l’horizon, nuit et jour. Cette portion du ciel est appelée la zone circumpolaire nord. Pour des observateurs en Europe, la Grande Ourse, la Petite Ourse et Cassiopée1 sont des exemples de groupes d’étoiles de la zone circumpolaire nord. D’un autre côté, les étoiles à moins de 38° du pôle céleste Sud ne se lèvent jamais : cette partie du ciel est la zone circumpolaire sud. Pour les observateurs en Europe, la Croix du Sud1 est dans cette zone.

En ce moment précis de l’histoire de la Terre, il se trouve qu’il y a une étoile très proche du pôle céleste Nord. Elle est appelée l’Étoile Polaire (ou Polaris), et se distingue comme étant l’étoile qui bouge le moins pendant la rotation quotidienne du ciel septentrional. Comme elle bouge très peu alors que les autres étoiles bougent beaucoup, elle joue un rôle spécial dans la mythologie de plusieurs tribus autochtones d’Amérique du Nord.

Quel est ton angle ?

Les astronomes utilisent des angles pour mesurer la distance apparente entre les objets du ciel. Par définition, il y a 360° dans un cercle, donc un grand cercle de la sphère céleste contient 360°. La demi-sphère ou dôme du ciel contient 180° d’un horizon à l’horizon opposé. Ainsi, si deux étoiles sont éloignées de 18°, elles apparaissent éloignées d’un dixième du dôme du ciel. Pour vous donner une idée de la taille d’un degré, la pleine Lune est large d’environ un demi-degré. C’est à peu près la largeur de votre petit doigt vu bras tendu.

- Ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas familiers avec les groupes d’étoiles mentionnés, ils seront introduits plus formellement plus tard.↩

Lever et coucher du Soleil

Nous avons décrit le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne, mais qu’en est-il du jour ? Les étoiles continuent à tourner, mais la luminosité du Soleil les rend difficiles à voir. La Lune, elle, est souvent visible en journée. Pour n’importe quel jour donné, nous pouvons penser que le Soleil est à une certaine position de l’hypothétique sphère céleste. Quand le Soleil se lève – c’est-à-dire : quand la rotation de la Terre amène le Soleil au-dessus de l’horizon – la lumière solaire est dispersée par les molécules de notre atmosphère, ce qui remplit le ciel de lumière et cache les étoiles au-dessus de l’horizon.

Depuis des milliers d’années, les astronomes sont conscients que le Soleil ne se contente pas de se lever et de se coucher. Il change graduellement de position sur la sphère céleste, un déplacement d’environ 1° par jour vers l’Est par rapport aux étoiles. Il est possible que nos ancêtres pensaient que le Soleil tournait lentement autour de la Terre et mettait une période appelée un an pour faire un tour complet. Aujourd’hui, évidemment, nous savons que la Terre tourne autour du Soleil, mais l’effet est le même : la position du Soleil change chaque jour. Nous pouvons faire une expérience similaire en marchant autour d’un feu de camp la nuit : nous voyons les flammes apparaitre devant chaque personne assise au tour du feu à tour de rôle.

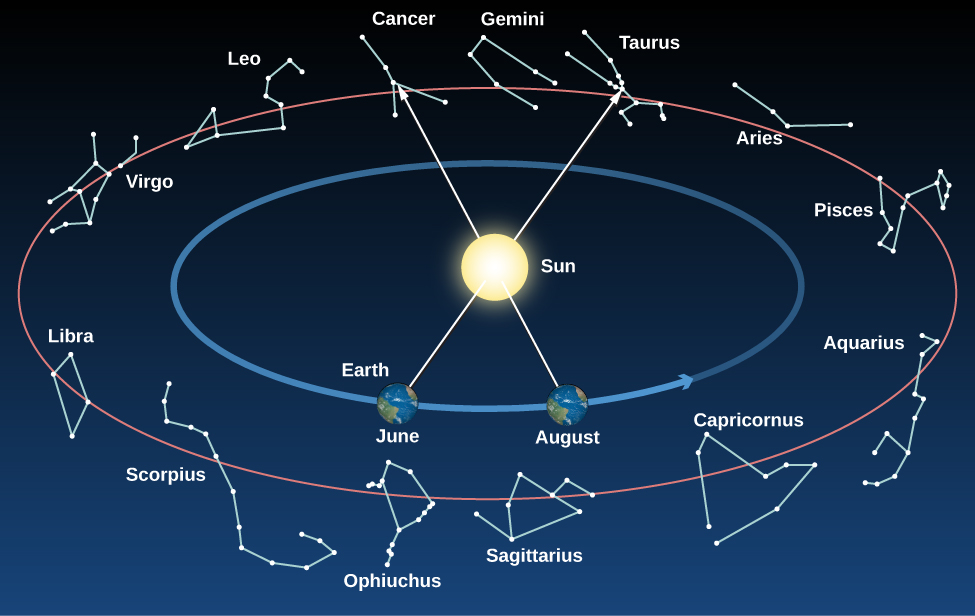

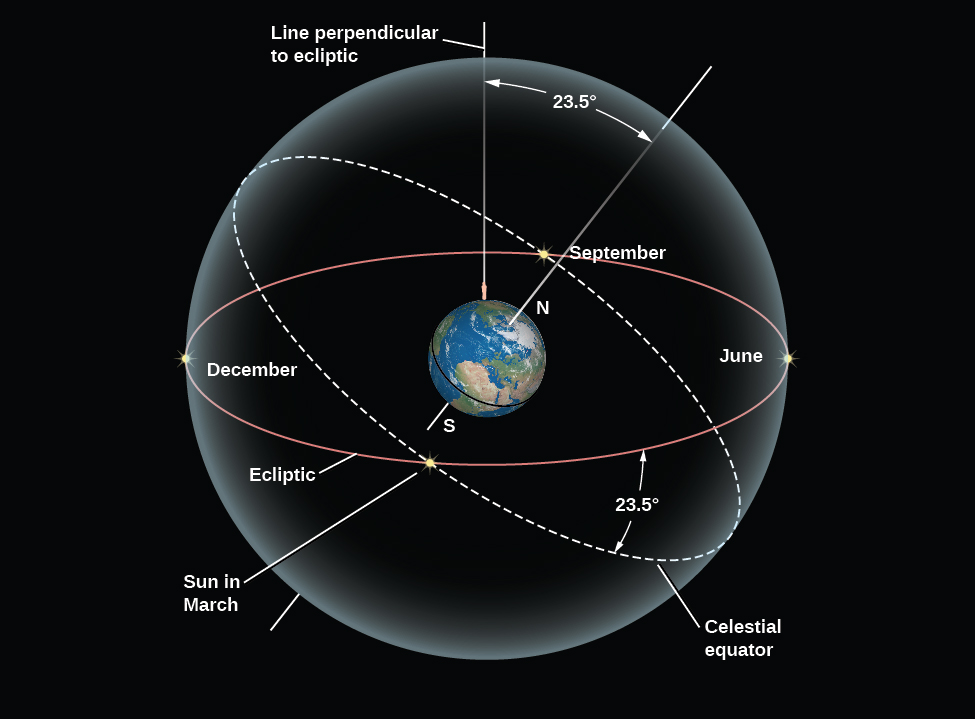

Le trajet annuel que le Soleil semble faire autour de la sphère céleste est appelé l’écliptique (Figure 2.6). À cause de son mouvement sur l’écliptique, le Soleil se lève environ 4 minutes plus tard chaque jour par rapport aux étoiles. La Terre doit faire un petit peu plus d’un tour complet (par rapport aux étoiles) pour rattraper à nouveau le Soleil.

Au fur et à mesure du passage des mois, nous voyons le Soleil depuis différents points de notre orbite ; ainsi nous le voyons projeté depuis ces points et donc sur différentes étoiles à l’arrière-plan (Figure 2.6 et Table 2.1) – ou tout du moins nous le verrions, si nous pouvions voir les étoiles de jour. En pratique, nous devons déduire quelles étoiles se trouvent derrière le Soleil par l’observation des étoiles visibles dans la direction opposée, la nuit. Un an plus tard, lorsque la Terre a complété un tour autour du Soleil, celui-ci nous apparait avoir complété un tour dans le ciel, le long de l’écliptique.

| Constellations de l’écliptique | Entrée du Soleil | Sortie du Soleil |

|---|---|---|

| Capricorne | 21 janvier | 16 février |

| Verseau | 16 février | 11 mars |

| Poissons | 11 mars | 18 avril |

| Bélier | 18 avril | 13 mai |

| Taureau | 13 mai | 22 juin |

| Gémeaux | 22 juin | 21 juillet |

| Cancer | 21 juillet | 10 aout |

| Lion | 10 aout | 16 septembre |

| Vierge | 16 septembre | 31 octobre |

| Balance | 31 octobre | 23 novembre |

| Scorpion | 23 novembre | 29 novembre |

| Ophiuchus1 | 29 novembre | 18 décembre |

| Sagittaire | 18 décembre | 21 janvier |

L’écliptique n’est pas aligné avec l’équateur céleste, mais est inclinée d’environ 23,5°. En d’autres termes, le trajet annuel du Soleil dans le ciel n’est pas lié à l’équateur terrestre. Ceci s’explique par le fait que l’axe de rotation de notre planète est incliné d’environ 23,5° par rapport à une ligne perpendiculaire à l’écliptique (Figure 2.7). Cette inclinaison est commune chez les corps célestes ; Uranus et Pluton sont en fait si inclinés qu’ils orbitent « sur leur tranche » autour du Soleil.

L’inclinaison de l’écliptique est la raison du déplacement du Soleil du nord au sud dans le ciel au cours des saisons. Dans le chapitre La Terre, la Lune et le Ciel, nous étudierons plus en détail le fonctionnement des saisons.

- Ou Serpentaire ↩

Étoiles fixes et vagabondes

Le Soleil n’est pas le seul objet qui se déplace parmi les étoiles fixes. La Lune et toutes les planètes visibles à l’œil nu – Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus1 – voient aussi leurs positions changer lentement de jour en jour. Au cours d’une journée, la Lune et les planètes se lèvent et se couchent avec la rotation de la Terre, tout comme le font le Soleil et les étoiles. Mais comme le Soleil, elles possèdent un mouvement indépendant par rapport aux étoiles, superposé à la rotation quotidienne de la sphère céleste. C’est en remarquant ces mouvements que les Grecs, il y a 2000 ans, ont distingué ce qu’ils ont appelé les étoiles fixes – celles qui conservaient leurs positions entre elles à travers les générations – des étoiles vagabondes, ou planètes. Le mot « planète » signifie d’ailleurs « vagabond » en grec ancien.

Aujourd’hui, nous ne considérons plus la Lune et le Soleil comme des planètes ; mais nos ancêtres appliquaient ce terme aux sept objets mouvants du ciel. Une grande partie de l’astronomie antique était dédiée à l’observation et à la prédiction des mouvements de ces vagabonds célestes. La Lune, plus proche voisine de la Terre, a le mouvement apparent le plus rapide : elle termine un tour complet dans le ciel en environ un mois2. Pour ce faire, la Lune se déplace chaque jour dans le ciel d’environ 12°, soit 24 fois son diamètre apparent.

Angles dans le ciel

Un cercle est divisé en 360 degrés (°). Lorsque nous mesurons l’angle parcouru dans le ciel par quelque chose qui se déplace, nous pouvons utiliser cette formule :

Cette formule est vraie que le déplacement soit mesuré en kilomètres par heure ou en degrés par heure, tant que nous utilisons des unités cohérentes.

Prenons un exemple : disons que vous remarquez la très brillant étoile Sirius, pile au Sud de votre lieu d’observation, dans l’hémisphère nord. Vous notez l’heure, et plus tard vous notez l’heure à laquelle Sirius se couche sous l’horizon. Vous remarquez que Sirius a parcouru une distance angulaire d’environ 75° en 5 heures. Combien de temps mettra Sirius à revenir à sa place d’origine ?

Solution

La vitesse de Sirius est . Si nous voulons calculer le temps nécessaire à Sirius pour retrouver sa position d’origine dans le ciel, nous devons attendre qu’elle ait fait un tour complet, soit 360°. En réarrangeant la formule de la vitesse ci-dessus, nous trouvons :

Le temps réel est plus court de quelques minutes. Nous verrons pourquoi dans un chapitre ultérieur.

Vérifiez vos connaissances

La Lune bouge dans le ciel, par rapport aux étoiles en arrière-plan (en plus du mouvement des étoiles qui résulte de la rotation de la Terre). Sortez par une nuit claire et notez la position de la Lune par rapport aux étoiles proches. Répétez l’opération quelques heures plus tard. De combien la Lune s’est-elle déplacée ? Pour référence, le diamètre de la Lune est d’environ 0,5°.

Suivant votre estimation du mouvement, combien de temps va mettre la Lune à revenir à sa position par rapport aux étoiles où vous l’avez observée la première fois ?

Réponse

La vitesse de la Lune est de 0,5° / 1 h. Pour parcourir intégralement les 360°, la Lune a besoin de 720 h : . Diviser 720 h par un facteur de conversion de 24 heures par jour nous montre que ce cycle lunaire est d’environ 30 jours.

Les trajectoires individuelles de la Lune et des planètes dans le ciel sont toutes proches de l’écliptique, quoique pas exactement sur celle-ci. Ceci s’explique par le fait que les trajectoires des planètes autour du Soleil, et de la Lune autour de la Terre, sont presque toutes dans le même plan, comme si elles étaient des cercles sur une très grande feuille de papier. Les planètes, le Soleil et la Lune se trouvent toutefois dans une ceinture étroite de 18° de large, centrée sur l’écliptique, appelée le zodiaque (Figure 2.6). La racine du mot « zodiaque » est la même que celle du mot « zoo » et désigne une collection d’animaux ; de nombreux motifs d’étoiles dans la ceinture du zodiaque rappelaient aux anciens des animaux, comme un poisson ou une chèvre.

Le mouvement des planètes dans le ciel au cours des mois est une combinaison de leurs mouvements propres et de celui de la Terre autour du Soleil ; par conséquent, ces mouvements sont plutôt complexes. Comme nous le verrons, cette complexité a fasciné les astronomes pendant des siècles.

Constellations

La toile de fond des mouvements des « vagabonds » céleste est la voûte étoilée. Dans une plaine dégagée, par une nuit sans nuage, nous pouvons voir environ 3000 étoiles à l’œil nu. Pour trouver leur chemin dans cette multitude, nos ancêtres ont créé des groupements d’étoiles, en fonction de figures géométriques familières ou – plus rarement – de ressemblances avec des choses qu’ils connaissaient. Chaque civilisation a défini ses propres groupements d’étoiles, à l’image des tests de Rorschach modernes dans lesquels vous devez voir des motifs ou des images dans un ensemble de taches d’encre. Les anciens Chinois, Égyptiens, Grecs, entre autres, ont chacun défini leurs propres groupes – ou constellations – d’étoiles. Elles leur ont été utiles pour aider à la navigation et transmettre les connaissances sur les étoiles à leurs enfants.

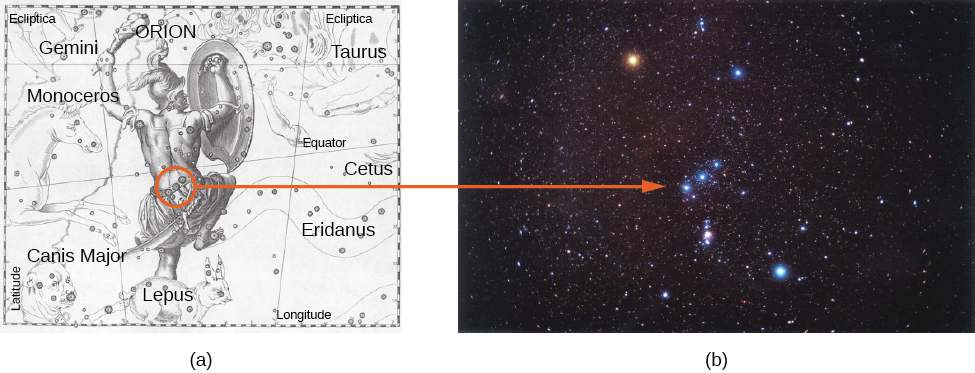

Vous êtes peut-être familier avec quelques-uns de ces anciens motifs, toujours en usage aujourd’hui, comme la Grande Ourse, la Petite Ourse, ou le chasseur Orion et sa reconnaissable ceinture de trois étoiles (Figure 2.8). Toutefois, beaucoup des étoiles visibles sont exclues des motifs reconnaissables d’étoiles, et un télescope révèle des millions d’étoiles trop faibles pour être visibles à l’œil nu. C’est pourquoi, dans les premières décennies du 20ème siècle, les astronomes du monde entier ont décidé d’établir un système plus formel d’organisation du ciel.

Aujourd’hui, nous utilisons le terme constellation pour désigner l’un des 88 secteurs par lesquels nous divisons le ciel – un peu de la manière dont l’Union Européenne est divisée en 27 états. Les frontières modernes entre les constellations sont des lignes imaginaires dans le ciel, courant dans les directions nord-sud et est-ouest, de façon à ce que chaque point du ciel soit dans une constellation. Cependant, comme les états, les constellations sont de tailles différentes. Toutes les constellations modernes sont listées dans l’article Wikipedia "Liste des constellations". Beaucoup de ces constellations sont nommées d’après les motifs connus des Grecs anciens qu’elles contiennent1. Ainsi, la constellation moderne d’Orion est une sorte de boite dans le ciel, qui contient parmi beaucoup d’autres objets, les étoiles que nos ancêtres dépeignaient comme la figure du chasseur. Certaines personnes utilisent le terme d’astérisme pour désigner un motif très reconnaissable à l’intérieur d’une constellation – et parfois à cheval sur plusieurs d’entre elles. Par exemple, la grande casserole est un astérisme de la grande ourse.

Les constellations ressemblent rarement aux personnes ou animaux d’après lesquelles elles sont nommées, ce qui peut rendre perplexe. Il est peu probable que les Grecs anciens eux-mêmes n’ont pas nommé les groupes d’étoiles ainsi parce qu’ils ressemblent des personnes ou des sujets réels. Ils ont plutôt nommé ces parties du ciel en l’honneur de personnages de leur mythologie, puis créé les groupements d’étoiles autour de ces noms du mieux qu’ils ont pu.

Cette carte du ciel détaillée interactive (français disponible dans le menu en haut à gauche) montre l’emplacement du Soleil, de la Lune, des planètes, des étoiles, des constellations et même des satellites, et donne des informations à leur sujet. Commencez par définir votre site d’observation en utilisant les options du menu en haut à droite.

L’excellent site Figures in the Sky (en anglais uniquement) montre les constellations telles qu’imaginées par les différentes cultures autour du monde.

- La francophonie utilise les traduction françaises des noms des motifs des Grecs anciens (la grande ourse, le petit chien, l’aigle…) ; le monde anglo-saxon utilise lui les versions latines de ces mêmes noms (respectivement : Ursa Major, Canis Minor, Aquila).↩