À la fin de cette section, vous serez capable de :

- Comparer les caractéristiques orbitales des planètes du système solaire

- Comparer les caractéristiques orbitales des astéroïdes et des comètes du système solaire

Rappelons que la trajectoire d’un objet soumis à l’influence de la gravité dans l’espace s’appelle son orbite, que cet objet soit un vaisseau spatial, une planète, une étoile ou une galaxie. Une fois déterminée, l’orbite permet de calculer les positions futures de l’objet.

Deux points de l’orbite d’une planète de notre système solaire ont reçu des noms particuliers. L’endroit où la planète est la plus proche du Soleil (hélios en grec) et se déplace le plus rapidement est appelé le périhélie de son orbite, et l’endroit où elle est la plus éloignée et se déplace le plus lentement est l’aphélie. Pour la Lune ou un satellite en orbite autour de la Terre (gee en grec), les termes correspondants sont périgée et apogée. (Dans ce livre, nous utilisons le mot lune pour désigner un objet naturel qui tourne autour d’une planète et le mot satellite pour désigner un objet fabriqué par l’homme qui tourne autour d’une planète).

Les orbites des planètes

Aujourd’hui, les travaux de Newton nous permettent de calculer et de prédire les orbites des planètes avec une merveilleuse précision. Nous connaissons huit planètes, en commençant par Mercure, la plus proche du Soleil, jusqu’à Neptune. Les données orbitales moyennes des planètes sont résumées dans le tableau 3.2 (Cérès est le plus grand des astéroïdes, aujourd’hui considéré comme une planète naine).

Selon les lois de Kepler, Mercure doit avoir la période orbitale la plus courte (88 jours terrestres) ; elle a donc la vitesse orbitale la plus élevée, avec une moyenne de 48 kilomètres par seconde. À l’opposé, Neptune a une période de 165 ans et une vitesse orbitale moyenne de seulement 5 kilomètres par seconde.

Toutes les planètes ont des orbites assez peu excentriques. L’orbite la plus excentrique est celle de Mercure (0,21) ; les autres ont des excentricités inférieures à 0,1. Il est heureux que, parmi les autres, Mars ait une excentricité supérieure à celle de beaucoup d’autres planètes. Sinon, les observations prétélescopiques de Brahe n’auraient pas suffi à Kepler pour déduire que son orbite avait la forme d’une ellipse plutôt que d’un cercle. Les orbites planétaires sont également confinées près d’un plan commun, qui est proche du plan de l’orbite terrestre (appelé écliptique). L’étrange orbite de la planète naine Pluton est inclinée d’environ 17° par rapport à l’écliptique, et celle de la planète naine Eris (qui orbite encore plus loin du Soleil que Pluton) de 44°, mais toutes les planètes principales se trouvent à moins de 10° du plan commun du système solaire.

Vous pouvez utiliser un simulateur orbital (https://openstaxcollege.org/l/30phetorbsim) pour concevoir votre propre système solaire miniature avec jusqu’à quatre corps. Ajustez les masses, les vitesses et les positions des planètes et observez ce qui se passe sur leurs orbites.

Orbites d'astéroïdes et de comètes

Outre les huit planètes, le système solaire compte de nombreux objets plus petits. Certains d’entre eux sont des lunes (satellites naturels) qui gravitent autour de toutes les planètes, à l’exception de Mercure et de Vénus. En outre, il existe deux catégories d’objets plus petits en orbite héliocentrique : les astéroïdes et les comètes. On pense que les astéroïdes et les comètes sont de petits morceaux de matière issus du processus de formation du système solaire.

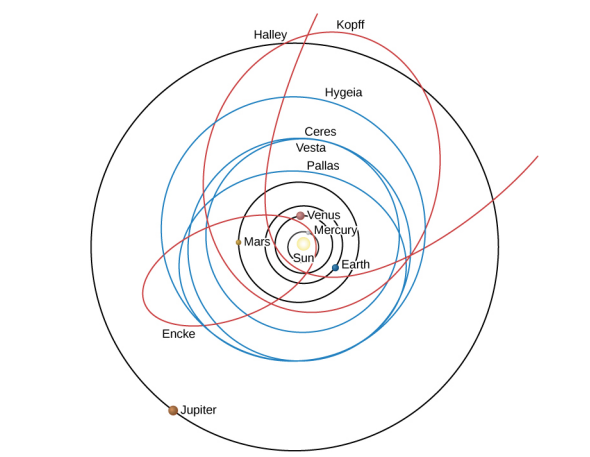

En général, les astéroïdes ont des orbites dont le demi-grand axe est plus petit que celui des comètes (figure 3.10). La majorité d’entre eux se trouvent entre 2,2 et 3,3 UA, dans la région appelée ceinture d’astéroïdes (voir Comètes et astéroïdes : débris du système solaire. Comme le montre le tableau 3.2, la ceinture d’astéroïdes (représentée par son plus grand membre, Cérès) se trouve au milieu d’un espace entre les orbites de Mars et de Jupiter. C’est parce que ces deux planètes sont si éloignées l’une de l’autre que des orbites stables de petits corps peuvent exister dans la région qui les sépare.

| Planète | Demi-grand axe (UA) | Période (année) | Excentricité |

|---|---|---|---|

| Mercure | 0,39 | 0,24 | 0,21 |

| Vénus | 0,72 | 0,6 | 0,01 |

| Terre | 1 | 1,00 | 0,02 |

| Mars | 1,52 | 1,88 | 0,09 |

| (Cérès) | 2,77 | 4,6 | 0,08 |

| Jupiter | 5,20 | 11,86 | 0,05 |

| Saturne | 9,54 | 29,46 | 0,06 |

| Uranus | 19,19 | 84,01 | 0,05 |

| Neptune | 30,06 | 164,82 | 0,01 |

Les comètes ont généralement des orbites plus grandes et plus excentriques que celles des astéroïdes. En général, l’excentricité de leur orbite est de 0,8 ou plus. Selon la deuxième loi de Kepler, elles passent donc la majeure partie de leur temps loin du Soleil, se déplaçant très lentement. À l’approche du périhélie, les comètes accélèrent et traversent plus rapidement les parties internes de leur orbite.